今回はどうして広島に都市高速があるのか、その真相を徹底解説していきます。

では、早速詳細を見ていきましょう!!!

バイクをどこよりも高額で売るなら

「カチエックス」

完全無料29秒の入力で全国一括査定が可能!

中間取引業者を大幅カットすることで中間マージン削減でき高額取引を実現

都市高速道路とは?

都市計画法によって規定されている都市施設のうちの1つで、市街地を一般道とは別に走る抜ける自動車専用道路です。

海外にも主要都市中心部を通り抜ける自動車専用道路は存在しているのですが、日本の場合は一般道の上空や地下、河川上、果てには海上まで、都市部の少なく高額な用地を上手く活用するために、様々な工夫が行われているのが特徴です。

都市高速の複雑な構造が好きって人も意外といるみたいだね!

また、そんな背景から、基本的には高速自動車国道と比較すると簡素な構造となっており、例えばインターチェンジは片方向のみ利用可能であったり、カーブが多く合流車線も短い、制限速度も低いなど「高速道路」という名称が付けられているものの、スペック的には高速自動車国道よりもかなり低くなっています。

信号のない一般道的な感じだよね!

しかし、都市部にやってくる大量の自動車を捌くために、各都市にとっては必要不可欠な存在ともなっています。

そんな都市高速は、日本国内で6つほど存在しております。

- 首都高速道路:東京・神奈川・埼玉・千葉

- 阪神高速道路:大阪・兵庫

- 名古屋高速道路:愛知

- 福岡都市高速道路:福岡

- 北九州都市高速道路:福岡

- 広島高速道路:広島

規模の大きい順から、首都高、阪神高速、名古屋高速、福岡都市高速、北九州都市高速、広島高速となっています。

各都市高速は核となっている都市を中心にネットワークを構築しており、特に首都高や阪神高速は様々な都市に路線を伸ばしている、非常に大きな道路ネットワークとなっています。

流石は日本の二大都市圏ですね!

都市高速は人工100万人以上の大都市とその周辺都市を中心に整備され、特に5大都市に関しては札幌以外すべての土地に整備されています。

因みに北九州はかつて100万人都市だったのですが、現在は95万人程度の人口となっていますが、日本の重要な工業地域ですし、都市高速が果たしている役割は大きいのです。

広島高速道路の計画は異例だった!

広島クラスの場所に都市高速が整備されるって、正直かなりの異例のことなんです。

広島高速道路公社が運営する都市高速道路網で、広島市とその周辺自治体に路線網を有し、総延長は約30キロほどとなっています。

- 山陽道が接続する「広島東IC」から「温品JCT」までを結ぶ1号線

- 「温品JCT」から広島呉道路などが接続する「仁保JCT」までの2号線

- 「仁保JCT」から「観音出入口」までの、広島港沿いを走る3号線

- 「中広出入口」から「沼田出入口」までの、少し離れた場所を走る4号線

- 「温品JCT」から「広島駅北口出入口」までを結ぶ、建設中の5号線

で構成されており、広島の都市交通ネットワークの一端を担っています。

各方面に路線が伸びているだね!

と言っても、広島市の人口は100万都市の中で少ない方で、人口が多く、地域経済の中心である5大都市や、工業地帯且つ九州の玄関口として古くから栄えてきた北九州と比べて、単独で都市高速ネットワークを構築するほどの要因が少ない場所です。

・横浜:372.4万人

・大阪:269.1万人(5大都市)

・名古屋:229.6万人(5大都市)

・札幌:195.2万人(5大都市)

・福岡:161.2万人(5大都市)

・神戸:153.7万人

・川崎:147.5万人

・京都:147.5万人

・さいたま:126.4万人

・広島:119.4万人

・仙台:108.2万人

5大都市と比べると、存在感は薄いし、規模的にもそこまでは大きくないのです。

広島には地下鉄が存在しない!

広島のコンパクトさは他の交通網に現れていて、代表的なのが「路面電車」です。

ご存知の方も多いと思いますが、現代の日本では珍しく、広島の都市内移動は路面電車が主流となっており、各方面に様々な路線が配置され、市民の移動の足となっています。

また、路面電車網が発達していることもあって、広島には地下鉄が存在しません。

地下鉄が整備されておらず路面電車が走っているという事はつまり、地下鉄という大きな車両を使って沢山の人を一気に運ぶ都市鉄道が必要とされるほどの規模の都市ではないという事です。

100万都市の中では更に人口が少ない仙台市でも、地下鉄は2路線運営されていますので、広島が大規模な都市高速ネットワークを構築できているのは、かなり不思議であると言えます。

都市高速が必須な規模の街じゃないのに、わざわざ公社まで作って、膨大なお金を掛けて運営するってのは妙だね!

広島より人口が多い京都は、現在では都市高速が存在していないし、さいたまも首都高が2路線あるとはいえ、広島程の大きなネットワークにはなっていないのです。

そう考えると、わざわざ単独で都市高速ネットワークを造ったのは深い理由がありそう!

その理由は、他の同規模の都市にはなかったとしても、広島は都市高速を単独で作らなけらばいけなかったのです。

広島が都市高速道路を単独で造った理由!

市街地の外側を取り囲むように山陽自動車道が通り、広島ジャンクションでは広島自動車道と接続、さらにその先では中国自動車道と接続し、他の都市へのアクセスを確保しています。

他の都市とのアクセス性も良いし、割と理想的では?

確かに「広島市」という大きさで見るとアクセス性は良いものの、インターチェンジから中心市街地に向かうには一般国道を通る必要があり、高速性や定時制には欠けていました。

一般国道があれば十分?

たしかに広島インターからは国道54号線が通り、廿日市方面からは国道2号線が、呉方面からは広島呉道路や国道31号線があり、一見すると大変充実した道路網が敷かれているように思えます。

しかし、広島市は三方を山に囲まれ、南側には瀬戸内海が位置する、かなり狭く閉鎖的な土地で、バイパスや迂回路となる道が作りにくく、どうしても一本の道に交通が集中していしまうような構造となっていました。

特に山陽道や広島道、中国道が通る場所は市街地から山を越えた先にあり、道路交通的なネックポイントとなっていたんです。

地形的な問題があった?

中国地方の中枢都市としての価値を維持し、都市機能をより高めるためには、この不便な状況を改善する必要があると、広島県と市は考えました。

しかし、前述の通り、広島は平野が少ない土地で道路網を整備するには多額の資金が必要となります。

これを税金だけで賄おうとする場合、一度に使える額に限りがあるため、完成に時間が掛かることも避けられません。

そこで道路網を効率的かつ早期に整備するための策として、有料の都市高速道路を整備する運びとなったのです。

つまり、広島の都市高速は都市規模的に造らなければいけなかったというよりも、地形や他の道路との関係で「造らざるを得なかった」ってことなのです。

広島高速道路公社が設立後業績は良好!

1997年6月3日に、地方道路公社法に基づいて県と市の共同出資により広島高速道路公社が設立されて以降、整備が進められてきました。

20年前って結構新しいね!

1号線の一部区間は従来からあった有料道路を編入した形で、それ以外の道はここ20年以内に造られた新しいネットワークなのです。

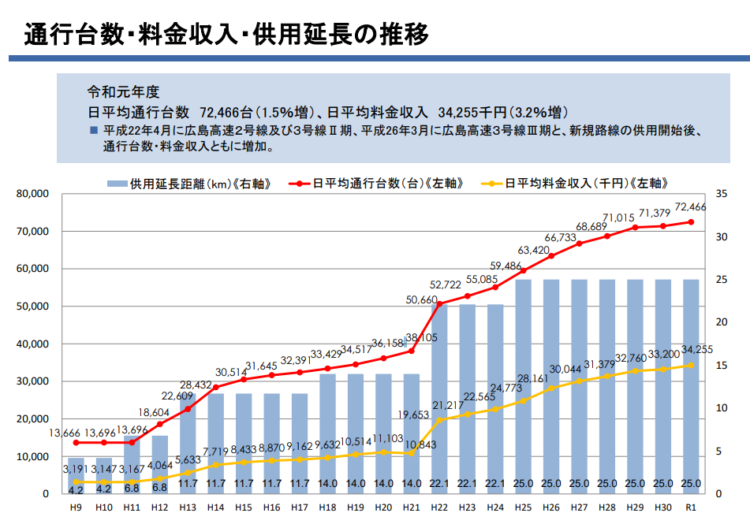

しかもその効果は絶大で、交通量はうなぎ登り状態で、道路の供用距離に比例する形でどんどん伸びていっています。

広島高速の整備は、公共事業投資による経済効果からはじまり、

- 移動時間の短縮や一般道の渋滞緩和

- 運転の快適性向上

- 都市人口の分散や工業立地の分散

など、様々な効果があると、広島高速公社として鼻高々に功績を掲げている背景には、こうした堅調な業績の裏付けがあるからこそなんでしょう。

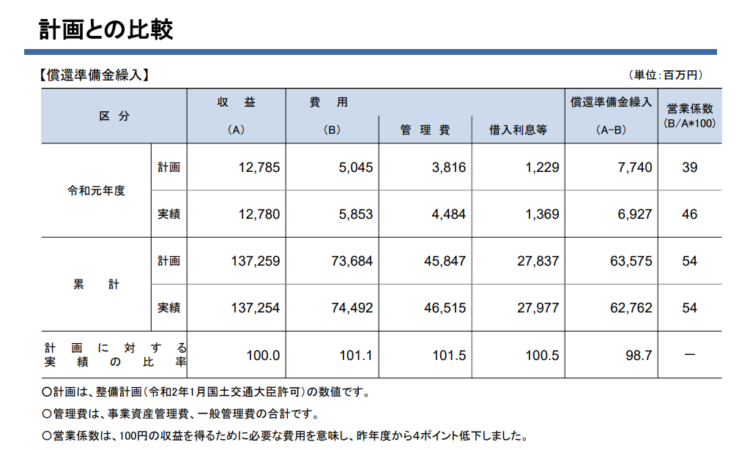

収支表を見ると、業績の良さは一目瞭然です。

100円稼が為に必要な経費を表す「営業係数」は昨年度実績46と、都市高速事業がかなり好調であることが伺えます。

要するに100円稼ぐのに46円の費用が必要という事だね!

まとめ

国道54号線の渋滞も、広島高速1号線が広島東インターと接続して以降は随分マシになったみたいです。

これからも広島や中国四国地方の経済に貢献していくと思います。

他にも広島高速3号線は夜景が美しいと評判ですし、建設中の5号線が完成すれば、広島空港と広島駅が高速道路で直結し、さらにそこから路面電車に乗り継ぐことで、中心部へのアクセス性が大きく向上すると期待されています。

簡単!

査定までの3ステップ

STEP1

バイクの写真を撮影

最低6枚撮るだけ!

STEP2

バイクの情報を入力

30秒で登録できる!

STEP3

査定結果を待つ

面倒なやり取り不要!

リスク無し!

KATIXのメリット

手数料無料

手数料は買い手が

支払います!

売り主は手数料0円!

キャンセル料無料

希望の査定金額でなければ

無料でキャンセル可能!

高額で売れる

買取業者が入札で

競り合うので

高値になる仕組み!

30秒で愛車を無料査定!

300社の業者が参加中!

今すぐ査定!

安心安全の実績!

スマホ1台で完結!

しつこい営業電話無し!

手数料無料!

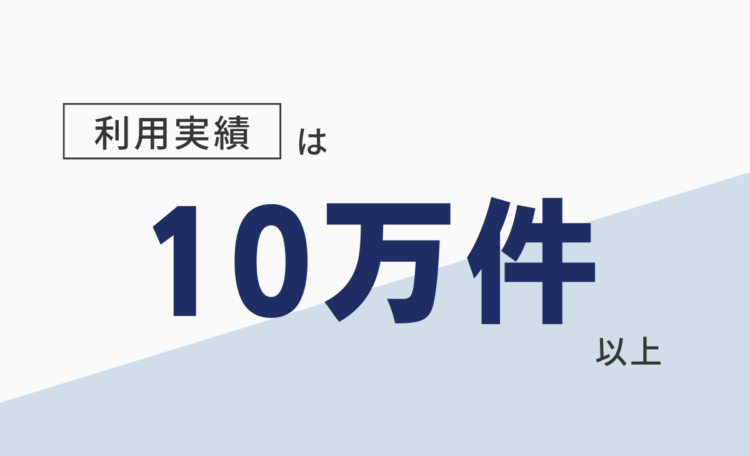

近年で最も利用されているバイク買取サービスです。

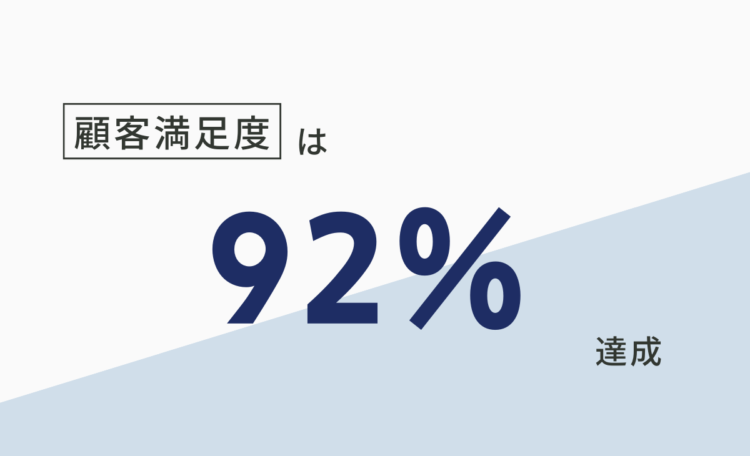

従来の査定方法は、個別に店舗に予約を入れる必要があり労力がかかりました。カチエックスでは時間と労力のコストカットを実現し、高値が付くので顧客満足度は92%を達成。

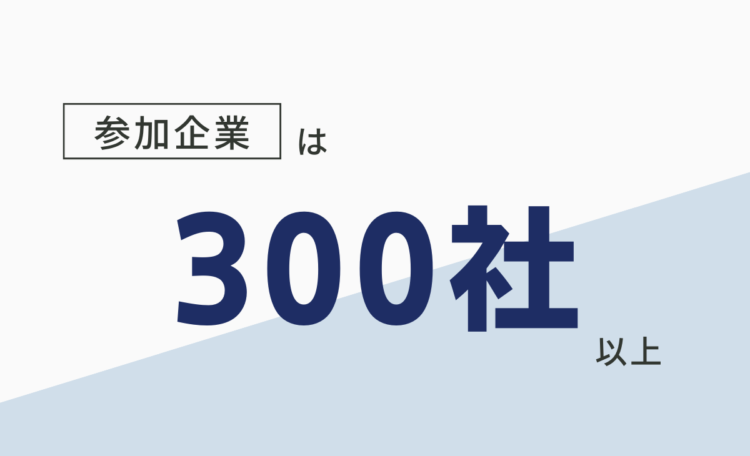

カチエックスの取引業者の中には大手の「バイク王」も参加中です。全国300社が参加中のオークションに出品することが出来るので、高値で売れるのです。

簡単!

登録手順3ステップ

①バイク情報入力

メーカーやバイク名

排気量、走行距離の入力

②個人情報入力

名前、電話番号

郵便番号

メールアドレス入力

③写真アップ

最低6枚の写真を撮影し

アップロード

取引実例紹介!

バイクを売るならKATIX

30秒で愛車を無料査定!

よくある質問

- Qカチエックスの運営会社は?

- A

カチエックスは株式会社インターファームが運営しています。

資本金:1000万円

取引金融機関:三井住友銀行

主要取引先:ヤフー株式会社、株式会社バイク王&カンパニー、株式会社アークコア、株式会社ワースワイル、株式会社ナガツマ、リンクシェアジャパン株式会社、株式会社インタースペース、株式会社小笠原オートショップ、有限会社アール・エス福山、有限会社バイクエースなど

- Q利用料は掛かりますか?

- A

車買取の際にかかる仲介手数料や車両運送料などの費用は一切かからず、査定金額がそのまま入金されます。

- Q不動車でも売れますか?

- A

不動車でも過去に売却実績があります。不動車は査定額は下がりますが売却は可能です。

- Q代理で売却は可能ですか?

- A

引き取りの際には、原則所有者本人の立ち会いが必要です。立ち会えない場合は、名義変更または廃車手続きをしてください。

- Qネットでの査定後に減額はありますか?

- A

撮影した画像や情報と実車に差異がなければ、入札された金額で買取されます。

- Q保険や車検切れでも利用可能ですか?

- A

可能です。

- Q査定金額はいつ分かりますか?

- A

査定開始後の翌日に査定結果をお知らせしています。

- Q希望の金額でなければキャンセル可能ですか?

- A

無料でキャンセル可能です。

- Q実車の引き上げは自宅まできてくれますか?

- A

業者が自宅まで引き上げに伺います。また引き上げにかかる費用は一切かかりません。

コメント